时间:2017-10-12 21:23 来源:光明网

家乡戏缘

去“永嘉”看京戏名角

抗日战争期间至新中国建立初期,外地戏曲名角纷纷来温州演出。北之沪杭,南之福建,西之安徽,各地接连不断来到的名角,使温州京剧演出热度空前高涨。那怕在日寇时时水陆进犯、日机空袭警报不断的抗战期间,温州人也要选择战事稍为平息的空隙坚持看戏。

1941年4月19日,1942年7月13日,1944年9月9日,温、瑞三次相继沦陷。日寇所到之处,烧杀掳掠,无恶不作。地空炮弹、燃烧炸弹使得大片民房化作灰烬,到处是刀光剑影,到处是血肉模糊,到处是扶老携幼的难民。即使如此,也没法浇灭温州人对戏曲火一般的挚爱热情。

1944年7月,在日寇兵临城下的盛夏,温州三大戏院“胜利”、“八八”、“东南”,聘请外地名伶李慧芳与张德禄、曹畹秋、海碧霞与徐宗尚,分头领衔,联合举行劳军义演。群情激奋,盛况空前。温州人居然用演京戏来表达自己对日寇藐视,对抗战必胜信心,向抗日战士致敬。南戏故乡这种千年生生不息的“戏曲精神”,很值得我们的戏曲史家去关注和研究。

来温名角顺路经过瑞安演出的不算太多。京剧演员除上文写到的武生张二鹏和筱高雪樵外,还有名旦曹畹秋(王瑜莹)。越剧来过“越剧皇后”、在越剧历史上具有标志性的“三花(施银花、赵瑞花、王杏花)一娟” 的姚水娟,我看过她演的《盘夫索夫》。还有长时间来瑞演出,后来长期留在了温州的嵊县越剧名演员王湘芝和她的合作者新昌吕爱宝,在瑞安女观众中广有人缘。她俩参演的连台本戏《孟丽君》《珍珠塔》《文武香球》等,要演很久时间,不愁没人接连着看。那时,越剧音乐已经过重大改革,继四工调之后,又创制了新腔尺调与弦下调,伴奏中加进扬琴、中阮、三弦等弹拨器乐,变得十分动听。一些家乡女观众说:“王湘芝、吕爱宝越剧团的叮叮当当,把我兜(口袋)里的钞票全给敲走了。”

还有一位叫筱素贞,据说是上海富家小姐出身,迷上越剧,家里人反对她下海演戏,她就出逃,加入戏班,长年不归,后来成了温瑞一带闻名的挑梁“当家旦”。我家店里长久挂着她的放大剧照。她一演《庵堂认母》,联想自己身世,就哭得一塌糊涂。她气质优雅,长相很美,性格温婉。那时戏院化妆室管理不严,我跟一些男孩观众有时会钻进“戏台间”看筱素贞化妆,围得她没法转身。她从不厌烦,也不生气,只是说:“小旁幽,娘娘、娘娘(小朋友,让让、让让)!”

去温州市内看京戏名角演出,是父亲最大嗜好。家里人为了照顾父亲体格,让他担当一件既重要又很轻松的职活——去温州市内办理进货业务。旧时温州市叫“永嘉”,跟现在温州市所属的永嘉县不是同一概念。

父亲去进货有个原则,就是看永嘉有什么京戏名角在演戏而定日期,好像看戏远比生意重要。那时,我已开始上学,不能随时跟父亲去永嘉,最盼的日子,是春节过后学校还未结束寒假的那些天。因为父亲每年总要选择这个时候,带我去永嘉看几天京戏名角。

穿上一身新年刚置换的新装,一大早去城东门白岩桥温瑞塘河轮船埠头,坐进“永安”或者“中和”号小汽轮的拖船船厢——这是当年家乡瑞安去往永嘉唯一的交通工具,呆上三四个小时才能到达永嘉,但不会感到沉闷、无趣,快乐正是从这启程途中开始。

一路七铺(70华里)塘河,是我家乡的母亲河。那里“有林皆桔树,无水不荷花”(宋叶适诗)的景致,千百年前就成了乡贤赞美的对象。河中水光粼粼,两岸青山叠翠。坐在船中,遥望窗外山光水色、稻田茶园、房舍石桥、行人走兽,就像一幅幅活动的风光图片,镶嵌在船厢窗口。河中大小船只,频频往来其间。还时常见到河岸渔翁撒网、浣女涤衣,河中鹅鸭嬉水,鱼鹰扑腾:这是水乡风光,更是家乡民生活态。岸边要经过许多繁华小乡镇,它们网织起鱼米之乡经济活力的动脉。投入眼帘的一幅幅岸上百姓忙碌场景,是这动脉的搏动。船中一路有许多有趣玩意儿:唱花鼓的,拉琴唱戏的,数快板的,变戏法的,讲新闻、讲笑话的,还有船过三十六桥、七十里埠头送进兜售的各地美食:瑞安双炊糕,莘塍五香干,塘下甘蔗白象橘,梧田雪梨永嘉柑……,接踵而至,哪有闲困、无趣的功夫?

温瑞塘河轮船埠头。右岸是我当年去“永嘉”的下船处

温瑞塘河旧景:架鱼鹰的渔夫

永嘉到了,只见楼房远比家乡高,路面也比家乡宽,车水马龙,熙熙攘攘,嘈嘈杂杂。

繁华的都市啊,令我大开眼界,原来家乡外头的天地会是这么广阔。

父亲最爱讲的话题,依然是京戏名角。到了永嘉,他就更大谈特谈永嘉看京剧名角演出的事儿。常常被他挂在嘴边的名角很多,生角如:高百岁、宋宝罗、童寿苓、徐宗尚、徐鸿培、李瑞来、李如春、李桐森、李秋森、张翼鹏等;旦角如:童芷苓、海碧霞、李慧芳、王玉蓉、王吟秋、曹畹秋、刘云兰、刘美君、班世超(男旦)等。把我看戏胃口吊得高高的。

到永嘉后,父亲把我安顿在晏公殿巷口一家章姓开的“章安”布店三楼,先独自去了有名的“孚华”布厂办理股份、账务的事。熬过难熬的头一天孤独,从第二天起,父亲便带我一起出去进货。父子俩坐上黄包车,出入永嘉各大布庄,什么“金三益”、“许云章”、“锦纶”、“美琪”等等。父亲做的事其实简单而轻松,就是到各布庄用指头指指这个,点点那个,然后开了支票,说声“打包,运走!”,就算完事。我对这些买卖事,一点儿也不感兴趣,一心盼的,就是看戏的夜晚能快点到来。

晚上,父亲带我去戏院看戏是我最快乐的时刻。外头时常下起淅淅沥沥的春雨,雨水打得黄包车帆布顶棚和车帘叮咚作响,漏水溅得我新衣裳开花。道路泥泞,水鞋踩得满是泥浆。街上行人拥挤,车辆很多,车铃叮叮地响个不停,前进困难,就见缝插针,钻向戏院方向艰难挺进。到了戏院门口,只见霓虹灯耀眼,到处是看戏人群。剧场内座无虚席,看戏人热度之高,完全不亚于今日京城体育场馆举办的各种明星音乐会。是啊,当日明星,就是京戏名角。“追星族”就是广大戏迷,他们与今日追星族不同,只是少一分喧嚣、多一分思索,少一份互动、多一份品味而已。这是京剧历史记忆的骄傲,也是今日没法复制的无奈。

我依稀记得,跟随父亲去永嘉看名角,头一回是民国三十三年(1944)在小南门“黄金大戏院”看当时在永嘉风头正劲的海碧霞。那天晚上,只见海碧霞穿身白色戏装在舞台上跑动,不知是在演《虹霓关》里的东方氏,还是《水漫金山》中的白娘子。跟她同台的有位老生,也有点名气,好像叫李伯琪或是刘伯琦。这一切,都由于时间久远,自己太小,都记忆模糊了。

记得比较清楚的两回,是在公园路东南戏院看李桐森、李秋森兄弟俩演《明末遗恨》和上海“苓剧团”演《四郎探母》。

李桐森在《明末遗恨》中饰演崇祯皇帝,走的是麒麟童路子。永嘉戏迷好拿他跟早先在永嘉轰动一时的高百岁比较,说高百岁可强多了。李秋森好像在戏中演个追杀崇祯的李闯王部将,因为他是武生。新中国建立初期,我在瑞安文化馆一本用剧照连缀的水浒戏连环画中,居然看到了李秋森,他在中国京剧团演出的这本戏中饰演武行者。跟这位童年相识的“老朋友”在小人书中再次会面,叫我既惊喜又兴奋。据说李桐森后来加盟上海京剧院,与麒麟童周信芳合作。想来这哥儿俩后来艺术发展都很好,混得还不错。

“苓剧团”是因上海京剧名家童寿苓、童芷苓等童家兄妹经常联袂演出而得名。其中大姐童芷苓,在四五十年代的上海京剧界,绝对堪称“大姐大”。她出身知识青年,博采众纳,转益多师,先后拜四大名旦荀慧生、梅兰芳为师,跟程砚秋学习程派名剧《锁麟囊》,融各家之长,形成自己独有的演戏风格。她还是电影与话剧演员,我好像在黑白港片《春》、《秋》中还见过她演的角色。父亲对我说,童家祖辈也是开布庄的,“也是”二字,说得特别的响亮,很有一番出道同门的荣耀和自豪。那年代搞布业事业的很时尚,类似今天的IT业。

去“东南”看《四郎探母》,行前父亲对我说:“今晚我们看童寿苓去。”那晚演主角杨四郎的那位男演员,我猜想他就该是童寿苓了。开场“坐宫”,只见他一屁股坐在中间座椅上,自言自语一通后,接着就慢悠悠地唱起了西皮慢板:“杨延辉坐宫院自思自叹,想起了当年事好不惨然”,下接一连串“我好比”,好比什么“笼中鸟”啊,“虎离山”啊,“南来雁”啊、“浅水龙”啊,等等,没完没了。台下戏迷沉湎其中,手拍大腿,摇头晃脑跟着哼,我却感到不耐烦。心想我家留声机里小人“百代”早就会唱了,我们大老远跑到这里,干嘛还要听你这个?直到他的“番人”老婆铁镜公主头顶一朵大牡丹,踩着花盆鞋,一手摔着手绢,一手抱个小娃娃——木头的,袅袅婷婷地踱出帐门,台下喊起一声“好!”时,我才跟着振奋起来,心想这趟总算没白来。

京剧艺术家童芷苓

这位被人叫好出来的铁镜公主演员,看来也非比寻常。好像她也叫“童”什么“苓”的,我没及时问清楚,今天已无从查考,成了遗憾。她年纪很轻,反正不是童芷苓是可以肯定的。

说起童芷苓演的《纺棉花》,父亲总是竖起大拇指啧啧称好,好像他在永嘉看过她演出似的。可是我到现在还没法找到童芷苓来温州演出的有关资料,这或许只是出于父亲的一种企盼。不过有关童芷苓的戏,我本人倒在几十年后的1982年,有一份说来话长的戏缘。

那时,我刚从文化部文学艺术研究院研究生毕业,我国著名老剧人马彦祥先生(1907-1988)曾是我的授课老师。马老从上世纪30年代起,就跟田汉、曹禺、洪深等人一起从事话剧活动,是当时戏剧界的主要活动家和组织领导人。新中国建立后,他遵照周恩来总理嘱咐,把工作重心转移到戏曲,先后担任中央人民政府戏曲改进局和文化部艺术局主要领导,兼做中国京剧院导演。退休后,担任文化部顾问,兼任研究院研究生导师,跟张庚、郭汉城和阿甲三位,合称戏曲学“四大导师”,给我授过戏曲史功课。

马老夫人童葆苓就是童芷苓小妹,曾在某次观众票选中被选为“京剧皇后”,后来供职北京京剧院。1980年4月18日晚,我在王府井东风剧场还看过由她挑梁的《佘赛花》演出,刀马功夫仍挥洒裕如。有女名童琪,年纪不大,曾在研究院戏曲图书室干过一阵资料员工作。我去那儿找图书,见到她的长相,就会联想起她的小舅父、京剧样板戏电影《智取威虎山》主角杨子荣扮演者童祥苓。后来不见她了,有人说她去了美国大姨童芷苓那里,没去打听究竟。

马老对温州以及对我,都似乎有一种特殊的近切感。“文革”结束,刚恢复传统戏演出,他就带着助手去温州调查、观摩地方戏,事后还撰文介绍观戏感想。他逢人便称赞温州昆剧艺术如何如何的好,甚至在我参加研究生口试的试场上,也向张庚导师等在场人员称赞起温昆来。他对濒临灭绝的温昆感到特别忧虑,为抢救温昆而呼吁。1979年春,我进研究院读书不久,他委派我去温州进一步调查以“永昆”为重点的地方戏历史与现状,说自己要写份材料,供部里讨论振兴昆剧参考。这就是引发后来文化部派遣艺术局局长赵起扬亲临温州磋商扶植“永昆”具体事宜的源头。后因赵局长被挡在了省里,使“永昆”振兴机遇失之交臂。为此,马老摇头叹息,对浙江省文化官员的做法深感不解。

打那以后,我多次去他家里,跟他一起谈温昆,谈学问,谈戏曲旧闻,以至后来谈所有有趣话题。那时,他住在北京水碓子文化部宿舍,日常起居仍是上世纪三四十年代达人的派头。不管什么时候到他家,总会见他将头发梳得油光整齐,皮鞋擦得锃亮,嘴里衔着大雪茄喷云吐雾。我想这或许跟他出身宁波书香门第有关。马家闻人无数,马老先父马衡曾是北京故宫博物院院长,伯父马廉是著名学者、戏曲研究专家、北大教授。马氏“不登大雅堂”藏书,珍本富甲一方。马老本人毕业于上海复旦大学中文系,做过大学教授。他对温州、对我的关切原因,我曾做如此解释:因为我们同是浙江老乡。另外,还有一个不一定完全确切的原因推测:他的第二任伴侣、著名电影明星白杨胞兄杨成勋,30年代间是温州最高学府温州中学校长,这种历史纠结,或许会给他留下深藏的情感烙印,使他对温州自感特别近切。

记不清是1982年的某一天下午,年已花甲,已经基本退出戏曲舞台的童芷苓,应邀来京做内部示范演出,在护国寺人民剧场招待首都戏曲界人士。

那天我也去了,马老见到我,招呼我坐到他身旁位置。童芷苓演了两出拿手戏:《宇宙锋》与《坐楼杀惜》。二戏分别按梅、荀二派路子演。童芷苓学梅、荀而不拘泥于梅、荀,在这两出做功很吃重的戏中,她在遵循行当程式规范中,融进自己对角色、情境的理解,发挥她影、剧表演特长,把赵艳容的装疯和阎惜姣的泼赖形象表演得入木三分,真是好到绝顶,台下行家赞美不已。马老举贤不避亲,不掩饰他的评价尺度,看了《宇宙锋》后,对我说:“小孙啊,平心说,我看这出戏,孩子她大姨比梅先生的还要好。”是的,这确实是我在京看戏30多年留下印象最深的一回,填补了我童年家乡戏缘的缺憾,可能也是先父生前企盼未能实现的缺憾。

我随父亲去永嘉看京戏名角的最末一回,是在新中国建立之前几年去看刘美君。在刚到永嘉去往“章安”布店投宿的路上,见有两个女青年在刘美君长、刘美君短的高声谈论着。话声透过街头板车木轱辘咯里嘎啦的阵阵滚动声,灌进我的耳朵。心想,这刘美君人气还真高呢。但在什么剧场,看刘美君演什么戏,却是记不起来。打那之后,随着父亲病重,家道中落,我们父子俩再也没有一起再去永嘉看戏的福分了。

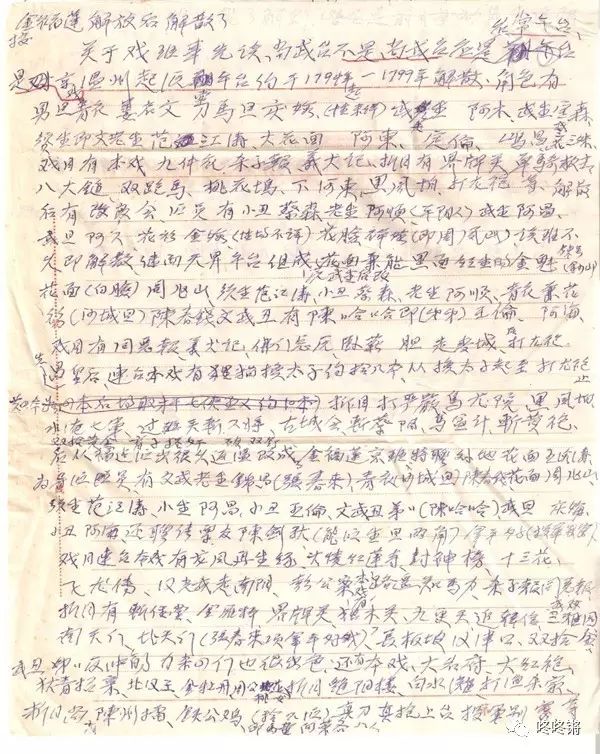

父亲晚年,记录家乡戏曲活动情形,成了他每日的必修课程。有时兴头所致,他还会哼上几句荒腔走板的京戏。父亲只念过几年小学,文化程度不高,但一生酷爱民间文化艺术。在这些不成文的记录和不成调的唱腔中,延续着一个老戏迷对戏曲终生不弃不离的痴迷情感,抒泄着他对家乡戏曲艺术深深挚爱的情怀。

记录家乡戏曲活动情形是先父晚年每日的必修课程

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关文章

无相关信息| 栏目更新 |

| 栏目热门 |

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2